International Journal of Computerized Dentistry, Pre-Print

ScienceDOI: 10.3290/j.ijcd.b4451424, PubMed-ID: 3782354112. Okt. 2023,Seiten: 1-22, Sprache: EnglischPrause, Elisabeth / Schmidt, Franziska / Unkovskiy, Alexey / Beuer, Florian / Hey, Jeremias

Aim: The adjustment and transfer of a stable occlusion can be a major challenge in prosthetic rehabilitations. The aim of this study was to assess a non-invasive treatment option for complex prosthetic rehabilitations and occlusal analyses using 3D-printed restorations clinically.

Materials and Methods: Eleven patients received a partial or complete rehabilitation with the aid of 3D-printed restorations (n=171). After 12 months of clinical service, all restorations were analyzed using the United States Public Health Service (USPHS) criteria.

Results: The 12-month clinical data revealed that 3D-printed restorations showed a survival rate of 84.4%. Complications occurred mostly regarding the anatomical form (7%) or marginal integrity (6AC%) and were consequently rated “Charlie” or “Delta.” Color stability and color match of 3D-printed restorations were rated “Alpha” in 83% and 73%, respectively, of all restorations. Marginal inflammation was rated “Alpha” in 89% of all restorations. An excellent surface texture and no secondary caries or postoperative sensitivities (100%) were observed.

Conclusions: 3D-printed restorations might be an alternative treatment option for initiating complex prosthetic rehabilitations. Technical complications rarely occurred. Biological complications did not occur at all. The color stability showed promising results after 12 months of clinical service. However, the results should be interpreted with caution. Long-term results with a high number of restorations should be awaited.

Schlagwörter: 3D-printing, additive manufacturing, CAD/CAM, color stability, in vivo, wear behavior

Quintessence International, 9/2023

DOI: 10.3290/j.qi.b4366813, PubMed-ID: 37724999Seiten: 746-749, Sprache: EnglischKohnen, Luisa Valentina / Beuer, Florian / Hey, Jeremias / Adali, Ufuk

Objectives: Addressing a single-tooth gap in the anterior region, resulting from aplasia or trauma, poses both esthetic and functional challenges. This case report presents the restoration of a young adult with a cleft, exhibiting anterior hypoplasia and aplasia in the canine and incisor regions, using all-ceramic cantilever resin-bonded fixed dental prostheses.

Method and materials: After verification of esthetic and functional considerations through a diagnostic wax-up and an intraoral mock-up, three anterior all-ceramic cantilever resin-bonded fixed dental prostheses made of veneered zirconium dioxide were planned in the region of the maxillary right lateral incisor and maxillary left canine. The impression was made with an intraoral scanner. The framework fit was evaluated. Glaze firing and full adhesive cementation under rubber dam followed.

Results: The final restoration met the patients’ expectations and restored facial esthetics and function.

Conclusions: All-ceramic cantilever resin-bonded fixed dental prostheses offer a promising minimally invasive therapeutic option for cleft patients.

Schlagwörter: aplasia, cantilever, cleft of lip and palate, prosthodontics, resin-bonded fixed dental prosthesis (RBFDP), veneered zirconium dioxide

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 5/2023

WissenschaftSeiten: 320-328, Sprache: DeutschPrause, Elisabeth / Nicic, Robert / Beuer, Florian / Hey, Jeremias

FallberichtEinführung: Die Rekonstruktion generalisierter Zahnhartsubstanzdefekte stellt eine therapeutische Herausforderung dar. Vor mehr als zehn Jahren wurden Konzepte auf der Basis von noninvasiven Vorgehensweisen veröffentlicht. Die aufwendige Vorgehensweise verhinderte einen flächendeckenden Einsatz. Die additive Fertigung eröffnet dafür neue Chancen. In einer klinischen Untersuchung wird die Bewährung gedruckter Aufbisse aus Hybridmaterial validiert. Exemplarisch für diese Studie wird im Folgenden ein Patientenfall erläutert.

Behandlungsmethode: Im dargestellten Patientenfall bestand die Problematik eines generalisierten, ausgeprägten Erosionsgebisses. Die Rekonstruktion basierte auf einem volldigitalen Workflow und führte zu 27 gedruckten Aufbissen im Non-prep-Design aus einem Hybridmaterial. Nach Eingliederung erfolgten eine Farbbestimmung mittels Spektralfotometers sowie ein Intraoralscan zur Beurteilung des Verschleißverhaltens. Beide Maßnahmen wurden nach sechs, zwölf, 24 und 36 Monaten wiederholt.

Ergebnisse: Nach zwölf Monaten Tragezeit wurden ein durchschnittlicher Materialverschleiß von 0,09 mm und eine Farbveränderung von ΔE = 6,3 ± 2,3 ermittelt. Zudem kam es zu drei Abplatzungen.

Schlussfolgerung: Das Patientenbeispiel zeigte die Verwendung gedruckter Hybridmaterialien als noninvasive Therapiemaßnahme. Eine schnelle Verbesserung der Ästhetik, verbunden mit einer Bisshebung, wurde ohne eine langwierige Vorbehandlung mittels Bisshebungsschiene erreicht. Zur weiteren Beurteilung der Behandlungsoption müssen die Ergebnisse einer größeren Kohorte über einen längeren Zeitraum abgewartet werden.

Schlagwörter: 3D-Druck, Abrasion, additive Fertigung, Bisshebung, CAD/CAM, Erosion

International Journal of Computerized Dentistry, 3/2023

ScienceDOI: 10.3290/j.ijcd.b3796761, PubMed-ID: 36632987Seiten: 247-255, Sprache: Englisch, DeutschPrause, Elisabeth / Hey, Jeremias / Sterzenbach, Guido / Beuer, Florian / Adali, Ufuk

Eine 10-Jahres-Follow-up-StudieZiel: Das Ziel dieser Studie war es, das langfristige klinische Überleben und die Erfolgsrate von verblendeten Zirkonoxidkronen mit einem modifizierten anatomischen Gerüstdesign nach 10 Jahren in Funktion zu bewerten.

Material und Methode: Insgesamt wurden 36 Zirkonoxidkronen für 28 Patienten angefertigt. Es wurde ein anatomisch modifiziertes Gerüstdesign entwickelt. Die Kronen wurden in den Jahren 2008 und 2009 eingegliedert. Eine Nachuntersuchung von 19 Patient/-innen mit 28 Kronen wurde im Jahr 2020 durchgeführt, um mechanische und biologische Parameter zu dokumentieren. Zusätzlich wurde eine modifizierte Version des Pink-Esthetic-Scores (PES) erhoben. Die Patientenzufriedenheit wurde anhand der Kriterien des United States Public Health Service (USPHS) bewertet. Die Erfolgs- und Überlebensraten wurden anhand der Kaplan-Meier-Analyse berechnet.

Ergebnisse: Nach mehr als 10 Jahren in Funktion lag die Überlebensrate der Zirkonoxidkronen bei 92,9 %. Biologische Komplikationen traten bei 12 % der Kronen auf, während technische Komplikationen bei 54 % der untersuchten Kronen auftraten. Am häufigsten wurden Abplatzungen (50 %) und ein unzureichender Randschluss (50 %) beobachtet. Die meisten Kronen wurden positiv auf mehr als eine technische Komplikation gewertet. Die parodontalen Verhältnisse mit Sondierungstiefen von bis zu 3 mm waren mit den Messwerten vor der Kronenversorgung vergleichbar (73–75 %). Die meisten Kronen hatten modifizierte PES-Werte von 10 oder höher. Die Zufriedenheit der Patient/-innen war hoch.

Schlussfolgerung: Das modifizierte Gerüstdesign führt zu einer hohen Überlebensrate, aber einer relativ niedrigen Erfolgsrate der Kronen. Es wurden eine hohe Patientenzufriedenheit und unauffällige parodontale Verhältnisse nachgewiesen. Biologische Komplikationen traten weitaus seltener auf als technische Komplikationen.

Schlagwörter: Vollkeramikkrone, Gerüstdesign, klinische Studie, Chipping, Komplikationen

Quintessence International, 6/2022

DOI: 10.3290/j.qi.b2793257, PubMed-ID: 35274516Seiten: 534-545, Sprache: EnglischJennes, Marie-Elise / Hey, Jeremias / Bartzela, Theodosia N. / Mang de la Rosa, Maria R.

The treatment management of patients with hemifacial microsomia (HM) includes both surgical and nonsurgical approaches and depends primarily on the degree of deformity of the facial and skeletal structures. In this context, the combined efforts of the maxillofacial surgeon, the orthodontist, and the prosthodontist are essential for a satisfactory functional and esthetic outcome.

Case presentation: A 31-year-old man presented with a chief complaint of facial asymmetry. The patient had been diagnosed with HM on the right side, with severe external ear deformity, and hypoplasia of the facial muscles and the zygomatic bone. The intraoral examination showed a Class I molar and canine relationship with a reduced horizontal overlap and an occlusal plane canting. The maxillary anterior teeth were severely worn due to traumatic occlusion. Orthodontic treatment in conjunction with combined orthognathic surgery was planned to address the facial asymmetry. Ramus distraction osteogenesis was carried out, followed by conventional presurgical orthodontic treatment. The treatment was completed by prosthetic rehabilitation for the reconstruction of the maxillary teeth and fine occlusal adjustment.

Conclusion: The cooperation between the orthodontist, surgeon, and prosthodontist becomes indispensable when treating complex cases of HM. An interdisciplinary approach should be adopted from the start of treatment, promoting integrated customized care.

Schlagwörter: functional rehabilitation, hemifacial microsomia, interdisciplinary treatment, orthodontics, prosthodontics

QZ - Quintessenz Zahntechnik, 12/2022

ErfahrungsberichtSeiten: 1252-1259, Sprache: DeutschNicic, Robert / Prause, Elisabeth / Hey, Jeremias

Durch die Weiterentwicklung der additiven Fertigung in der Zahnmedizin können heute ästhetisch ansprechende, kostengünstige Einzelzahnrestaurationen schnell und ressourcenschonend hergestellt werden. Der vollständig digitale Behandlungsablauf wird in diesem Fallbericht erläutert.

Schlagwörter: CAD/CAM, additive Fertigung, 3-D-Druck, digitaler Workflow, Intraoralscan

DZZ International, 1/2022

Open Access Online OnlyReviewDOI: 10.53180/dzz-int.2022.0002Seiten: 11, Sprache: EnglischMewes, Louisa / Hey, Jeremias / Adali, Ufuk

Peri-implantitis is a plaque-associated pathological disease occurring in tissues surrounding dental implants. It is characterized by an inflamed peri-implant mucosa and resulting progressive loss of peri-implant supporting bone. Prosthodontic etiologic factors such as hygiene-incompetent prosthetic designs or residual cement seem to favor the development of peri-implantitis. During the course of the article, several characteristics of prosthetic superstructures are presented and their relevance in relation to peri-implant inflammation is discussed.

Schlagwörter: implants, peri-implantitis, prosthetic, superstructure

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 1/2022

WissenschaftDOI: 10.53180/dzz.2022.0005Seiten: 37, Sprache: DeutschMewes, Louisa / Hey, Jeremias / Adali, Ufuk

Die Periimplantitis ist eine plaqueassoziierte pathologische Erkrankung, die in Geweben um Zahnimplantate auftritt. Sie ist durch eine entzündete periimplantäre Mukosa und einen daraufhin fortschreitenden Verlust von periimplantären Stützknochen gekennzeichnet. Prothetisch ätiologische Faktoren wie hygieneunfähige Zahnersatzgestaltungen oder verbliebene Zementreste scheinen die Entstehung einer Periimplantitis zu begünstigen. Im Verlauf des Artikels werden mehrere Merkmale prothetischer Suprakonstruktionen vorgestellt und ihre Bedeutung im Zusammenhang mit periimplantären Entzündungen wird diskutiert.

Schlagwörter: Implantate, Periimplantitis, Prothetik, Suprakonstruktion

International Journal of Computerized Dentistry, 4/2021

ApplicationPubMed-ID: 34931779Seiten: 439-448, Sprache: Englisch, DeutschAdali, Ufuk / Peroz, Simon / Schweyen, Ramona / Hey, Jeremias

Totalprothesen werden in der Mehrzahl nicht für die erste Rehabilitation eines unbezahnten Kiefers hergestellt, sondern ersetzen in den meisten Fällen eine bereits vorhandene Totalprothese. Da die Fähigkeit zur Adaptation an einen neue Totalprothese mit dem Alter abnimmt, stellt das Duplikatprothesen-Verfahren in diesen Fällen eine intelligente Lösung dar. Sein Ziel ist es, die klinisch bewährten Strukturen der alten Prothese zu kopieren und die fehlerhaften Aspekte zu verändern. Das Verfahren bietet unter anderem den Vorteil einer hohen Patientenakzeptanz, insbesondere unter älteren Menschen, die ggf. nicht mehr in der Lage sind, sich an eine neue Prothese zu gewöhnen. Die Vorteile der Digitaltechnik bei der Herstellung von Duplikatprothesen liegen auf der Hand. Der vorliegende Artikel stellt mehrere Fälle vor, anhand deren das Verfahren und seine Vorteile illustriert werden, wobei beispielhaft die computergestützte Herstellung mit dem Baltic Denture System zum Einsatz kommt.

Schlagwörter: CAD/CAM, Totalprothese, gefräster Zahnersatz, Duplikatprothese

Implantologie, 3/2021

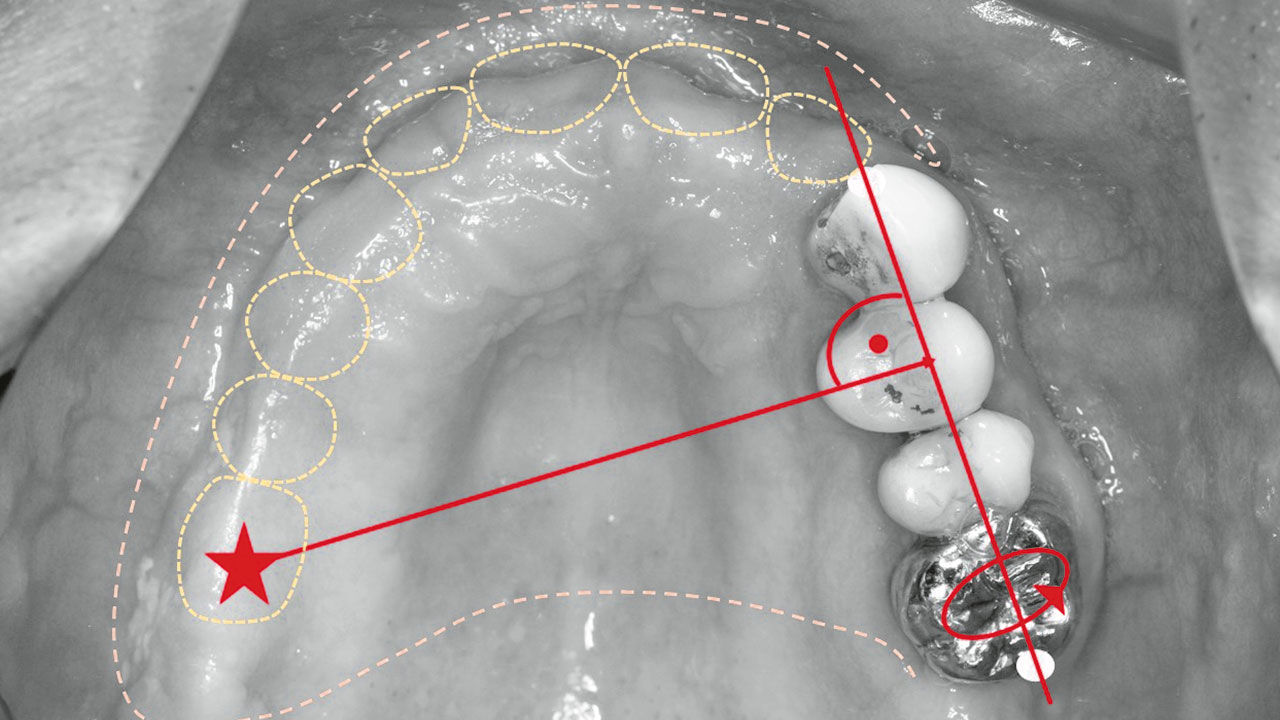

Seiten: 257-267, Sprache: DeutschBöse, Mats Wernfried Heinrich / Beuer, Florian / Nicic, Robert / Hey, Jeremias

Die Digitalisierung ist aus vielen Bereichen der Zahnmedizin nicht mehr wegzudenken. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Mit Blick auf die Implantologie ermöglichen die digitalen Techniken ein hohes Maß an Genauigkeit. Sie sorgen damit für mehr Sicherheit und vorhersagbare prothetische Ergebnisse. Diese Vorteile kommen sowohl den Behandlern als auch den Patienten zugute und ermöglichen neue klinische Konzepte. Trotz allem macht die Digitalisierung nicht alles einfacher und schneller. Sie erfordert viel mehr ein umfangreiches Wissen des Implantologen im Bereich der zahnärztlichen Prothetik und Chirurgie.

Manuskripteingang: 31.05.2021, Annahme: 20.08.2021

Schlagwörter: Implantate, Implantatprothetik, Backward-Planning, CAD/CAM, digitaler Workflow