Journal of Craniomandibular Function, 4/2023

Seiten: 351-353, Sprache: Deutsch, EnglischRadlanski, Ralf J.

Dieser Artikel stellt ein Therapiekonzept infrage, welches ich in meiner kieferorthopädischen Praxis seit Jahrzehnten durchaus mit Erfolg durchführe. Natürlich wissen wir, dass die CMD ein sehr komplexes, multifaktorielles Krankheitsbild darstellt. Die Ursachen können vielfältig sein: Arthropathien, Myopathien, Okklusopathien und orthopädische Fehlfunktionen im subcranialen Skelett, dazu Stress, Bruxismus, psychische Implikationen und bestimmte Medikamente. Wenn jedenfalls eine Dyskongruenz zwischen Kiefergelenkfunktion, Muskelfunktion und Zahnstellung vorliegt, kann Besserung der Beschwerden eintreten, wenn es gelingt, die Kiefergelenke, die Muskulatur und ihre Begleitgewebe, sowie die Okklusion in eine beschwerdefreie funktionelle Harmonie zurückzuführen. Schienen sind hierfür ein praktikables Diagnostikum, das die Okklusion zeitweise entkoppelt und den Patienten die Möglichkeit gibt, eine gelenk- und muskelgeführte Lage der Mandibula zu finden. Wenn es sich herausstellt, dass es dann okklusale Interferenzen zur neu gefundenen Lage der Mandibula gibt, ist es für mich zwangsläufig nötig, die Zahnstellung an diese neue Lage der Mandibula anzupassen. Das entspricht dem, was die Autoren als „2-Phasen-Konzept“ beschreiben, und was in dem Artikel infrage gestellt wird.

Team-Journal, 10/2023

KOMPETENZ PLUSSeiten: 496-507, Sprache: DeutschRadlanski, Ralf J.

Die Behandlung mit Alignerschienen in der Kieferorthopädie ist heute als verlässliches Standardverfahren anzusehen, welches sich keineswegs nur für erwachsene Patienten, sondern auch für Jugendliche und Kinder eignet. Ermöglich hat das vor allem die Digitalisierung der Arbeitsprozesse, welche bis hin zur Herstellung der Apparaturen reicht. Die digitale Simulation des Behandlungsziels suggeriert in vielen Fällen einen einfachen Ablauf der Therapie. Allerdings behalten die biologischen Gegebenheiten, die physikalischen Gesetze der kieferorthopädischen Biomechanik und die werkstofftechnischen Gegebenheiten weiterhin ihre Gültigkeit. Vor diesem Hintergrund zeigt der Beitrag die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Alignerschienentherapie auf und stellt dazu einige praktische Beispiele vor.

QZ - Quintessenz Zahntechnik, 10/2021

WissenschaftSeiten: 1128-1145, Sprache: DeutschRadlanski, Ralf J.

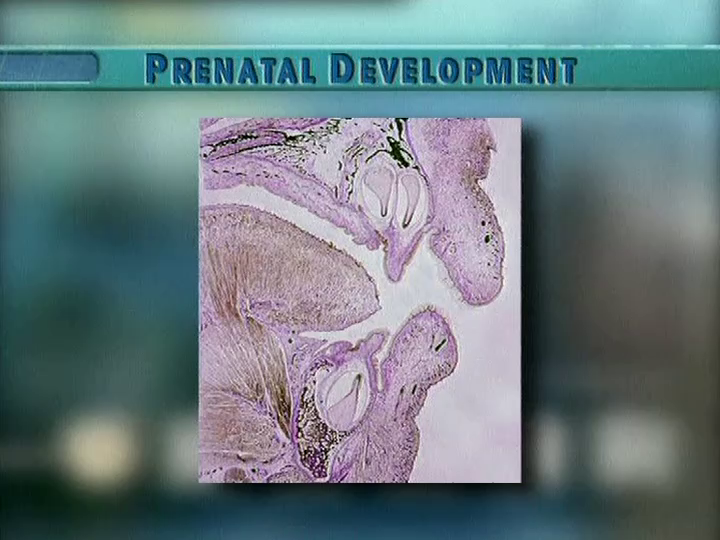

Aus der Kenntnis der Entstehung des Kiefergelenks und seiner prä- und frühen postnatalen Entwicklung ergibt sich die Möglichkeit, das Wachstumspotenzial für Anpassungen von Bisslagen nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch noch im Erwachsenenalter für die Therapie nutzbar zu machen.

Schlagwörter: Kiefer, Kiefergelenk, Entwicklung, Wachstum, Craniomandibuläre Dysfunktion

Quintessenz Zahnmedizin, 6/2020

KieferorthopädieSeiten: 662-675, Sprache: DeutschRadlanski, Ralf J.

Die Behandlung mit Alignerschienen in der Kieferorthopädie ist heute als verlässliches Standardverfahren anzusehen, welches sich keineswegs nur für erwachsene Patienten, sondern auch für Jugendliche und Kinder eignet. Ermöglich hat das vor allem die Digitalisierung der Arbeitsprozesse, welche bis hin zur Herstellung der Apparaturen reicht. Die digitale Simulation des Behandlungsziels suggeriert in vielen Fällen einen einfachen Ablauf der Therapie. Allerdings behalten die biologischen Gegebenheiten, die physikalischen Gesetze der kieferorthopädischen Biomechanik und die werkstofftechnischen Gegebenheiten weiterhin ihre Gültigkeit. Vor diesem Hintergrund zeigt der Beitrag die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Alignerschienentherapie auf und stellt dazu einige praktische Beispiele vor.

Schlagwörter: Alignertherapie, Alignerschienen, digitale Planung, Behandlungssimulation, Behandlungszeitpunkt, Nebenwirkungen

Journal of Aligner Orthodontics, 2/2020

Review articleSeiten: 93-106, Sprache: EnglischRadlanski, Ralf J.

Knowledge of morphogenesis of the temporomandibular joint as well as its pre- and postnatal development enables the possibility of making use of growth potential when advancing the mandible during both adolescent and adult orthodontic therapy.

Schlagwörter: development, growth, temporomandibular joint, treatment

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 5/2019

WissenschaftDOI: 10.3238/dzz.2018.5090Seiten: 332, Sprache: DeutschElhennawy, Karim / Jost-Brinkmann, Paul-Georg / Zaslansky, Paul / Radlanski, Ralf J. / Schwendicke, Falk

Ein besseres Verständnis der strukturellen, mechanischen und chemischen Eigenschaften von Schmelz mit Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) kann helfen, zukünftige Studien zu entwickeln und klinische Empfehlungen abzuleiten. Die vorliegende Arbeit fasst Erkenntnisse einer kürzlich publizierten Übersichtsarbeit zu den Veränderungen von MIH-Schmelz – im Vergleich mit gesundem Schmelz – zusammen und leitet entsprechende Empfehlungen ab. MIH-Schmelz ist durch eine Verringerung der Mineralmenge und -qualität sowie eine reduzierte Härte und einen verringerten Elastizitätsmodul gekennzeichnet. MIH-Schmelz ist zudem poröser, Kohlenstoff-, Karbonat- und Protein-haltiger als normaler Schmelz. Auch lässt sich bei MIH-Schmelz schlechter ein retentives Ätzmuster erreichen. Für zukünftige laboranalytische Studien ist der Einsatz standardisierter Methoden, wenn möglich in Kombination miteinander, sowie die Verknüpfung histologisch-mechanisch-chemischer Eigenschaften mit klinischen Parametern (Schweregrad, Symptomatik) sinnvoll. Klinisch könnten eine Exten-sion der Präparation in den (scheinbar) gesunden Schmelz, die Entfernung auch überhängender MIH-Schmelzareale, der Einsatz biegefesterer Materialien und eine modifizierte Konditionierung des MIH-Schmelzes die Prognose von Restaurationen in MIH-Zähnen verbessern.

Schlagwörter: Hypomineralisation, MIH, Mikrostruktur, Mineraldichte, Molar-Inzisivus-Hypomineralisation, Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation, Schmelz, chemische Zusammensetzung, mechanische Eigenschaften

Kieferorthopädie, 2/2019

Orale EntwicklungsbiologieSeiten: 169-185, Sprache: DeutschRadlanski, Ralf J.

Aus der Kenntnis der Entstehung des Kiefergelenks und seiner prä- und frühen postnatalen Entwicklung ergibt sich die Möglichkeit, das Wachstumspotenzial für Anpassungen von Bisslagen nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch noch im Erwachsenenalter für die Therapie nutzbar zu machen.

Schlagwörter: Kiefergelenk, Entwicklung

Kieferorthopädie, 1/2019

Seiten: 37-45, Sprache: DeutschRadlanski, Ralf J.

Strukturbiologische Grundlagen für die KieferorthopädieDie strukturbiologischen Grundlagen der präeruptiven Zahnbewegungen und die posteruptiven Zahnwanderungen im Laufe der Gebissentwicklung werden beschrieben. Klinisch relevante Zusammenhänge wie die primary failure of eruption (PFE) werden vor diesem Hintergrund diskutiert.

Schlagwörter: Gebissentwicklung, Zahndurchbruch

Kieferorthopädie, 3/2018

Orale EntwicklungsbiologieSeiten: 247-257, Sprache: DeutschRadlanski, Ralf J.

UmbauvorgängeBestandteile des Parodonts (Zahnhalteapparat) sind das Wurzelzement und der Alveolarknochen sowie die Gesamtheit aller Zellen und Fasern, die dazwischen liegen und als Desmodont (Parodontalligament PDL, Wurzelhaut) bezeichnet werden. Diese wurden schon im vorangegangenen Beitrag dieser Serie anatomisch und histologisch beschrieben. Auch die Gingiva wird zum Parodont dazugerechnet, ist aber nicht Gegenstand dieses Beitrags. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die Aktivität und Interaktion der einzelnen beteiligten Zellen im Zusammenhang mit den Umbauvorgängen des Alveolarknochens und des Parodonts bei den Zahnbewegungen zu beschreiben.

Schlagwörter: Zahnbewegung, Gewebeumbau, Knochenumbau, molekulare Aspekte

Team-Journal, 3/2018

Seiten: 123-129, Sprache: DeutschRadlanski, Ralf J.

Unsere Patienten wünschen sich, wenn sie sich in der Kieferorthopädie vorstellen, oft schön gerade stehende Zähne. Einige möchten auch besser kauen können. Auch wenn dies unbestritten wichtig ist, geht es vor allem darum, dass die Zähne so stehen, dass auch eine ungestörte Funktion des Kiefergelenks möglich ist. Der Unterkiefer ist der einzige Knochen, der am Schädel zu größeren Bewegungen fähig ist, und er wird in den Kiefergelenken geführt. Im Schlussbiss müssen somit nicht nur die Zähne richtig aufeinanderpassen, sondern auch die Kiefergelenke richtig stehen. Bei einigen Patienten zwingen falsch stehende Zähne gerade im Schlussbiss die Kiefergelenke in eine falsche, oft auch schmerzhafte Lage. Eine Dysharmonie zwischen Zahnstellung und Kiefergelenksfunktion kann weitreichende Folgen haben: Wenn der Unterkiefer bei jeder Kaubewegung einen Umweg einschlagen muss, sobald ein Zahnkontakt erfolgt, kann die zugehörige Muskulatur verkrampft und schmerzhaft werden. Da alle Muskeln über ihre Faszien mit dem Bewegungsapparat des Kopfes, des Nackens und der Schulter verbunden sind, gibt es Patienten, die unter einer "Craniomandibulären Dysfunktion" leiden.